半年9篇SCI!我院妇产科团队不断探索,深耕女性健康前沿

刚刚过去的半年,安徽医科大学妇产科学系周曙光教授课题组在妇产科领域高效奋进、硕果盈枝的丰收季!课题组瞄准女性健康热点和难点问题,持续探索创新,在SCI期刊上连续发表9篇研究论文!这些成果覆盖生殖健康、肿瘤机制、围产医学、女性心理等,从机制探索到临床实践,为提升诊疗水平、守护女性全生命周期健康提供了重要的科学依据和创新思路。今天,让我们一同走进这9项SCI研究成果,感受课题组在妇产科医学前沿探索的坚实步伐与闪耀智慧!

上半年成果回顾

多元探索,全面开花

研究一

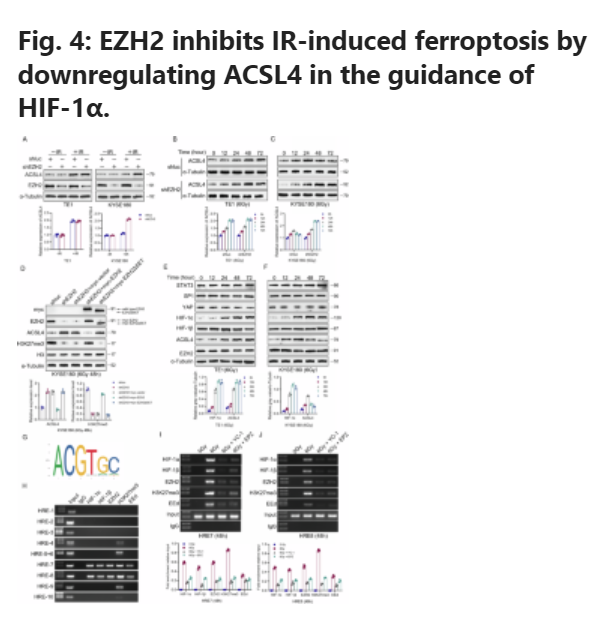

The disulfidptosis-related lncRNAs can predict survival and immunotherapy response accurately in endometrial carcinoma:子宫内膜癌预后及免疫治疗反应预测的创新研究

2025年1月23日,课题组在Cellular and Molecular Biology期刊上发表了题为The disulfidptosis-related lncRNAs can predict survival and immunotherapy response accurately in endometrial carcinoma的论文。

该研究聚焦于子宫内膜癌(EC)的预后评估及免疫治疗反应预测,通过分析 TCGA 数据库中的临床数据和转录组信息,深入挖掘了与二硫化死亡(disulfidptosis)相关的长链非编码 RNA(lncRNA)在子宫内膜癌中的作用。研究发现 524 个与二硫化死亡相关的 lncRNA,并构建了一个包含 5 个 lncRNA(AC022960.1、PRDX6-AS1、EMSLR、AL359715.3、AC103563.9)的预后标志物。该标志物能够有效将 EC 患者分为高危和低危两组,低危组患者的总生存率(OS)显著优于高危组。此外,通过 ROC 曲线和一致性指数(C-index)评估,该预后标志物的预测准确性较高,1年、3年和5年生存的AUC值分别为 0.676、0.712和0.722。进一步分析发现,高危组与低危组在肿瘤突变负荷(TMB)、药物敏感性及免疫细胞浸润方面存在显著差异。RT-qPCR 结果显示,PRDX6-AS1、EMSLR、AL359715.3 和 AC103563.9 在EC细胞中表达上调,而 AC022960.1 表达下调。该研究为子宫内膜癌的精准预后评估及免疫治疗反应预测提供了新的思路和工具,为妇产科肿瘤学领域的发展贡献了创新性的研究成果。

研究二

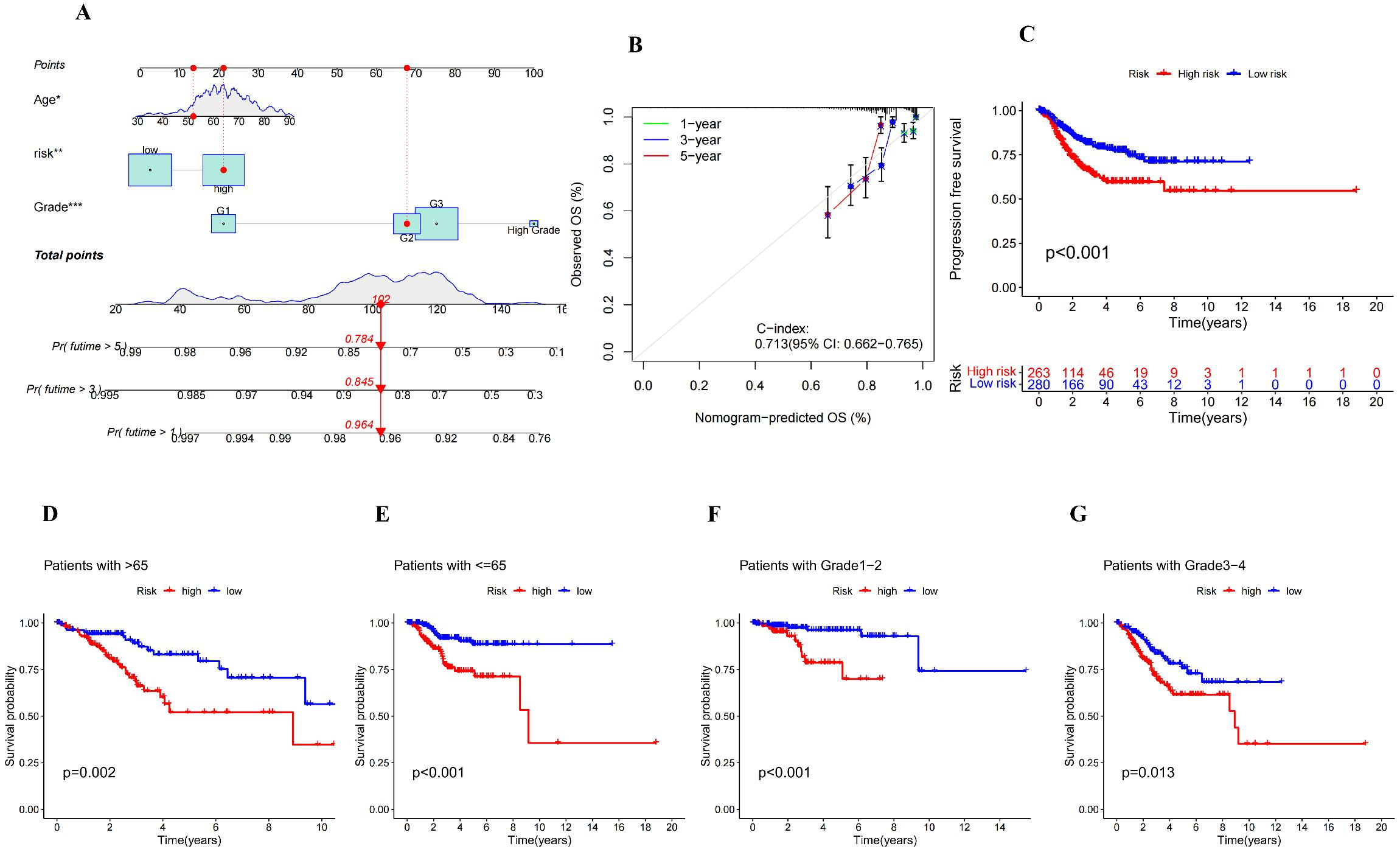

EZH2 suppresses IR-induced ferroptosis by forming a co-repressor complex with HIF-lα to inhibitACSL4: targeting EZH2 enhances radiosensitivity in KDM6A-deficient esophageal squamous carcinoma:铁死亡调控机制新发现

2025年1月23日,课题组在国际顶级期刊Cell子刊Cell Death and Differentiation(中科院生物医学1区TOP期刊,IF:15.4)合作接收发表题为EZH2 suppresses IR-induced ferroptosis by forming a co-repressor complex with HIF-lα to inhibitACSL4: targeting EZH2 enhances radiosensitivity in KDM6A-deficient esophageal squamous carcinoma的原创性论著。

该研究聚焦于食管鳞癌(ESCC)中KDM6A基因的突变情况及其对EZH2抑制剂治疗效果的影响,通过多种分子生物学方法揭示了EZH2在铁死亡中的调控机制,旨在为KDM6A缺失的ESCC患者提供新的治疗策略。研究结果显示,KDM6A缺失的ESCC细胞对EZH2抑制剂的敏感性显著增加,且EZH2抑制剂在这些细胞中显示出明显的放射增敏效应。进一步的机制研究表明,EZH2通过与HIF-1α形成共抑制复合物来抑制ACSL4的表达,从而抑制铁死亡。最终构建的风险预测模型包括四个因素:KDM6A表达状态、EZH2表达水平、HIF-1α表达水平和ACSL4表达水平。该模型通过多种分子生物学实验方法构建,并表现出良好的预测能力。本研究构建的EZH2抑制剂治疗反应预测模型具有较高的临床参考价值,为临床医生提供了早期识别和干预KDM6A缺失的ESCC患者的工具。该模型的构建和验证为食管鳞癌临床实践中的精准治疗提供了新的思路和方法。

研究三

3.Construction and Validation of a Model for Predicting Fear of Childbirth: A Cross-Sectional Population Study via Machine Learning:分娩恐惧预测模型的构建与验证

2025年1月24日,课题组在 International Journal of Women’s Health(Q1,IF=2.6)上发表了题为Construction and Validation of a Model for Predicting Fear of Childbirth: A Cross-Sectional Population Study via Machine Learning的研究论文。

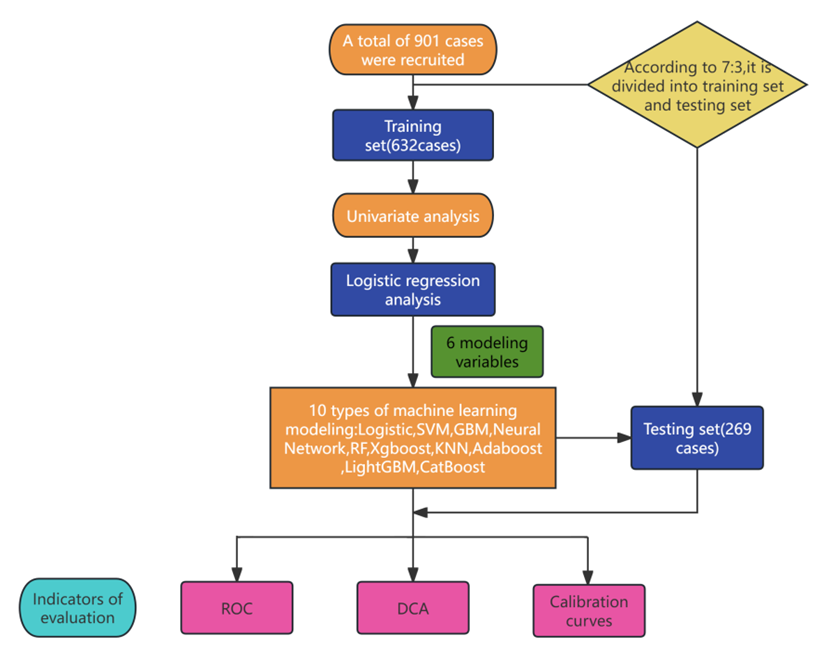

该研究聚焦于分娩恐惧(FOC),通过机器学习方法构建并验证了一个预测模型,旨在识别影响分娩恐惧的风险因素,并为临床干预提供参考。研究结果显示,教育水平、不良妊娠结局史、剖宫产史、计划妊娠、辅助生殖技术、收入、支付方式、SAS 评分和年龄是分娩恐惧的独立风险因素。最终构建的风险预测模型包括六个因素:妊娠次数、不良妊娠结局史、剖宫产史、计划妊娠、支付方式和 SSRS 评分。该模型通过十种机器学习方法构建,并表现出良好的预测能力。本研究构建的分娩恐惧风险预测模型具有较高的临床参考价值,为临床医生提供了早期识别和干预分娩恐惧的工具。该模型的构建和验证为妇产科临床实践中的心理干预提供了新的思路和方法。

研究四

Unveiling Potential Blood Markers for Endometriosis Through the Integration and Experimental Validation of Immune Cell Traits Genome and Genome-Wide Associated Data:子宫内膜异位症免疫特征与疾病因果关系的深入探索

2025年3月19日,课题组在International Journal of Women’s Health(Q2)期刊上发表了题为Unveiling Potential Blood Markers for Endometriosis Through the Integration and Experimental Validation of Immune Cell Traits Genome and Genome-Wide Associated Data的研究论文。

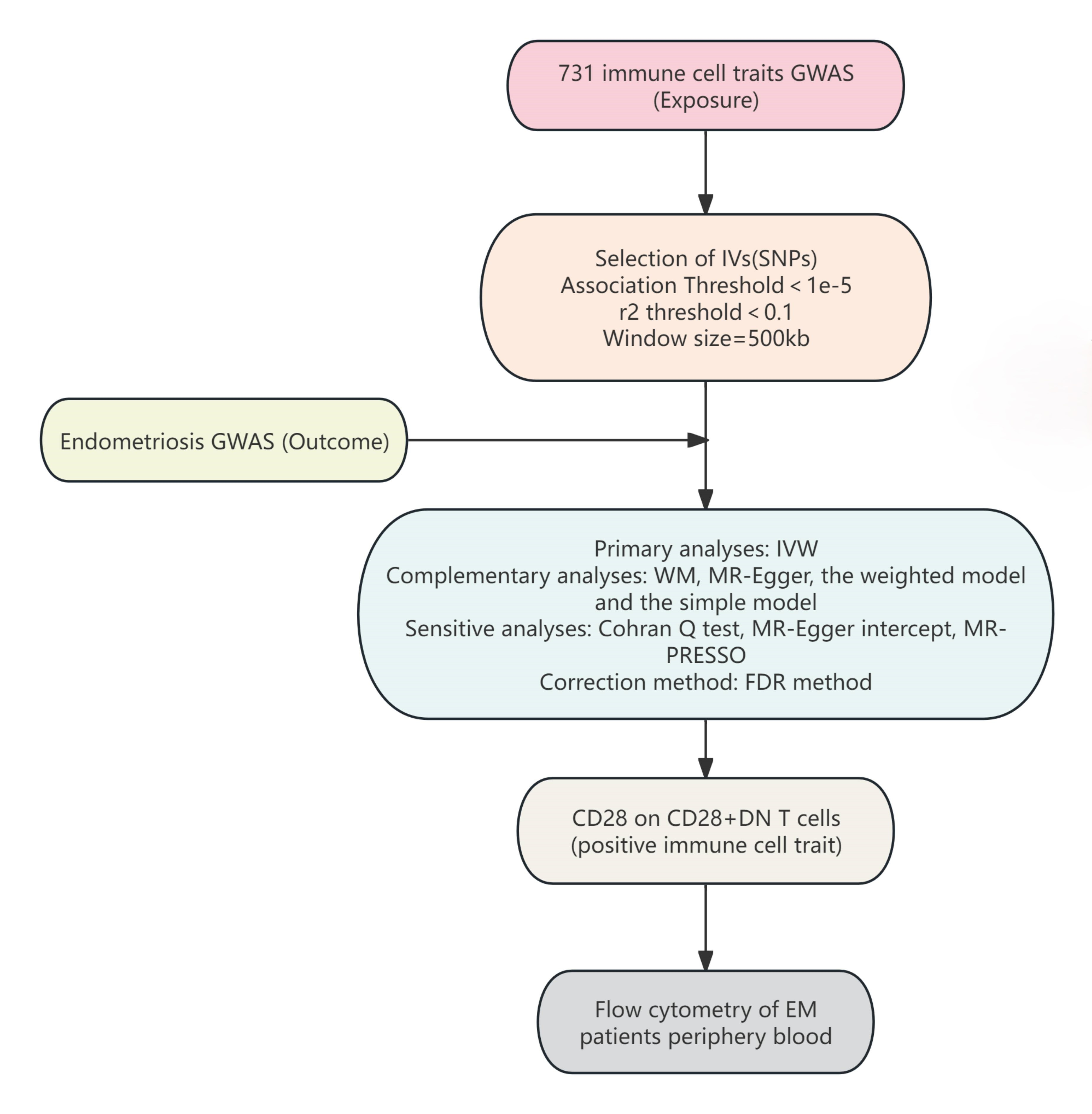

该研究聚焦于子宫内膜异位症(EM)与免疫细胞特征之间的因果关系,通过整合免疫细胞特征基因组数据和全基因组关联研究(GWAS)数据,并结合临床样本验证,深入探讨了潜在的血液标志物。研究结果显示,在校正 P 值后,CD28 在 CD28+ DN(CD4-CD8-)T 细胞上的表达与 EM 存在提示性因果关系(β = 0.040,95% CI = 1.02–1.06,P = 0.00029,PFDR = 0.1984)。其他两种主要方法的结果也类似:加权中位数(OR = 1.031,95% CI = 1.00–1.07,P = 0.082);MR-Egger(OR = 1.032,95% CI = 1.00–1.06,P = 0.044)。流式细胞术结果进一步证实,EM 患者外周血中 CD28 在 CD28+ DN(CD4-CD8-)T 细胞上的表达水平显著高于对照组。

研究五

Association Between Circulating Cytokines and Endometriosis: A Mendelian Randomization Study:循环细胞因子与子宫内膜异位症因果关系的孟德尔随机化研究

2025年3月25日,课题组在Journal of Cellular and Molecular Medicine(IF=5.3,中科院细胞生物学2区TOP期刊)上发表了题为Association Between Circulating Cytokines and Endometriosis: A Mendelian Randomization Study的研究论文。

该研究聚焦于循环细胞因子与子宫内膜异位症(EM)之间的因果关系,通过孟德尔随机化(MR)方法,利用全基因组关联研究(GWAS)数据,深入探讨了 41 种细胞因子与 EM 之间的因果联系。研究结果显示,肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(TRAIL)与 EM 存在因果联系。逆方差加权(IVW)分析表明,TRAIL 水平升高可降低 EM 风险(β = −0.061,p = 2.267e-6)。此外,加权基因共表达网络分析(WGCNA)识别出 DSG2(一种与 TRAIL 相关的基因)与 EM 相关。基于临床样本的定量分析证实,EM 患者中 DSG2 表达水平较低。基因集富集分析(GSEA)表明 DSG2 参与了许多信号通路。这些结果为 EM 提供了新的潜在诊断标志物和治疗靶点。

研究六

Immune-related genes can accurately predict survival in bladder cancer: a retrospective study via two independent immunotherapy cohorts:膀胱癌免疫治疗预后标志物的探索

2025年5月9日,课题组在Translational Andrology and Urology(IF=1.9)上发表了题为Immune-related genes can accurately predict survival in bladder cancer: a retrospective study via two independent immunotherapy cohorts的研究论文。

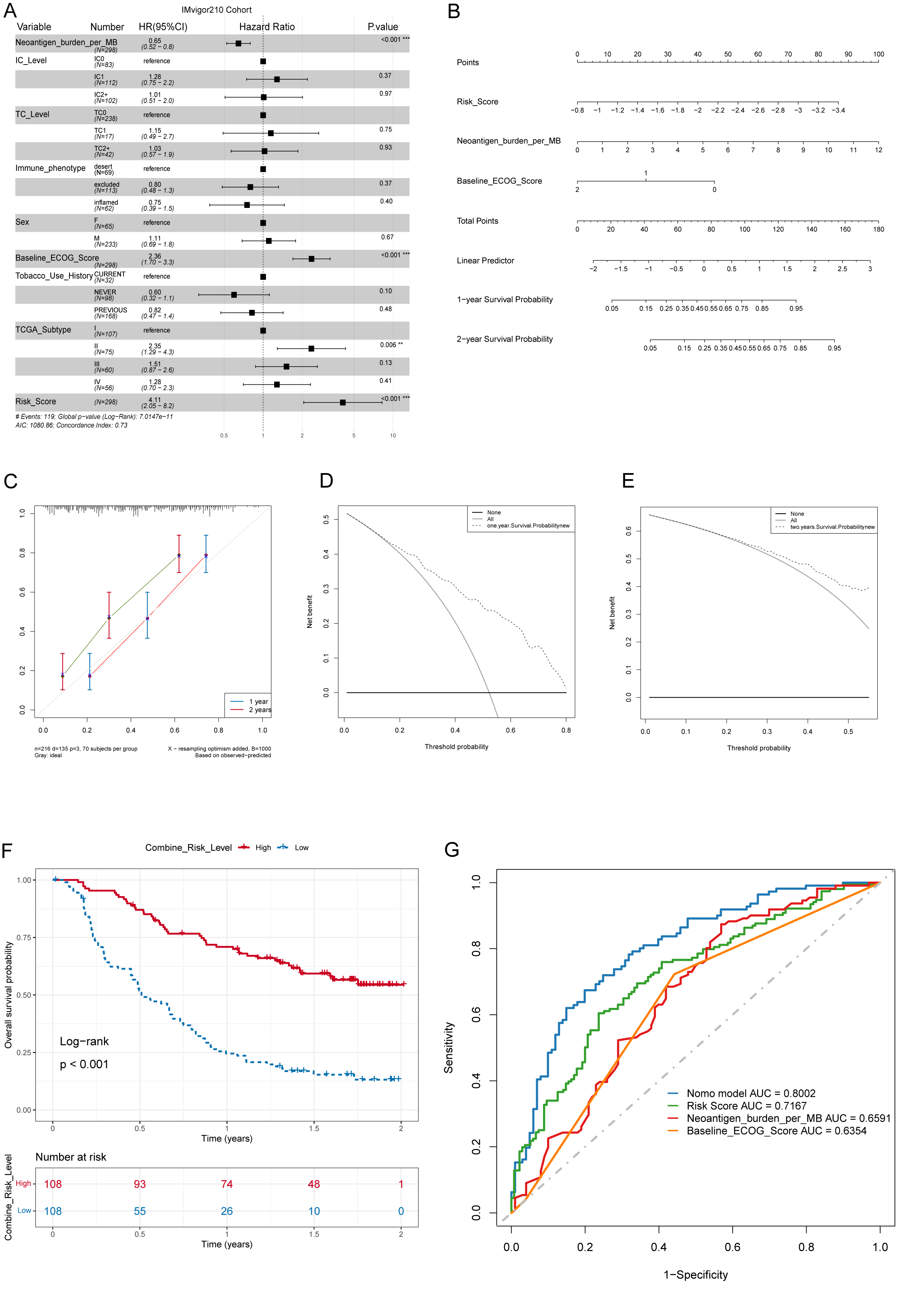

该研究聚焦于膀胱癌(BLCA)免疫治疗的预后标志物,通过分析两个独立的免疫治疗队列数据,深入探讨了免疫相关基因在预测膀胱癌患者生存中的作用。研究结果表明,基于三个免疫治疗相关基因(CXCL10、SYNGR4、UCP2)的风险评分模型被建立并验证,显示出显著的预测能力,并作为预测膀胱癌免疫治疗总生存期(OS)的独立因素。此外,该模型还揭示了与药物敏感性反应的强关联,并识别了不同膀胱癌患者之间的免疫景观差异。我们预计,风险评分作为独立预后因素,将在决定是否为膀胱癌患者提供临床免疫治疗时被考虑。本研究通过构建和验证基于免疫治疗相关基因的风险评分模型,为膀胱癌免疫治疗的精准预测提供了新的思路和工具。

研究七

The burden of polycystic ovary syndrome-related infertility in 204 countries and territories, 1990-2021: an analysis of the global burden of disease study 2021:多囊卵巢综合征相关不孕症的全球疾病负担研究

2025年5月19日,课题组在Frontiers in Endocrinology(Q1,IF=4.6)上发表了题为The burden of polycystic ovary syndrome-related infertility in 204 countries and territories, 1990-2021: an analysis of the global burden of disease study 2021的原创论著。

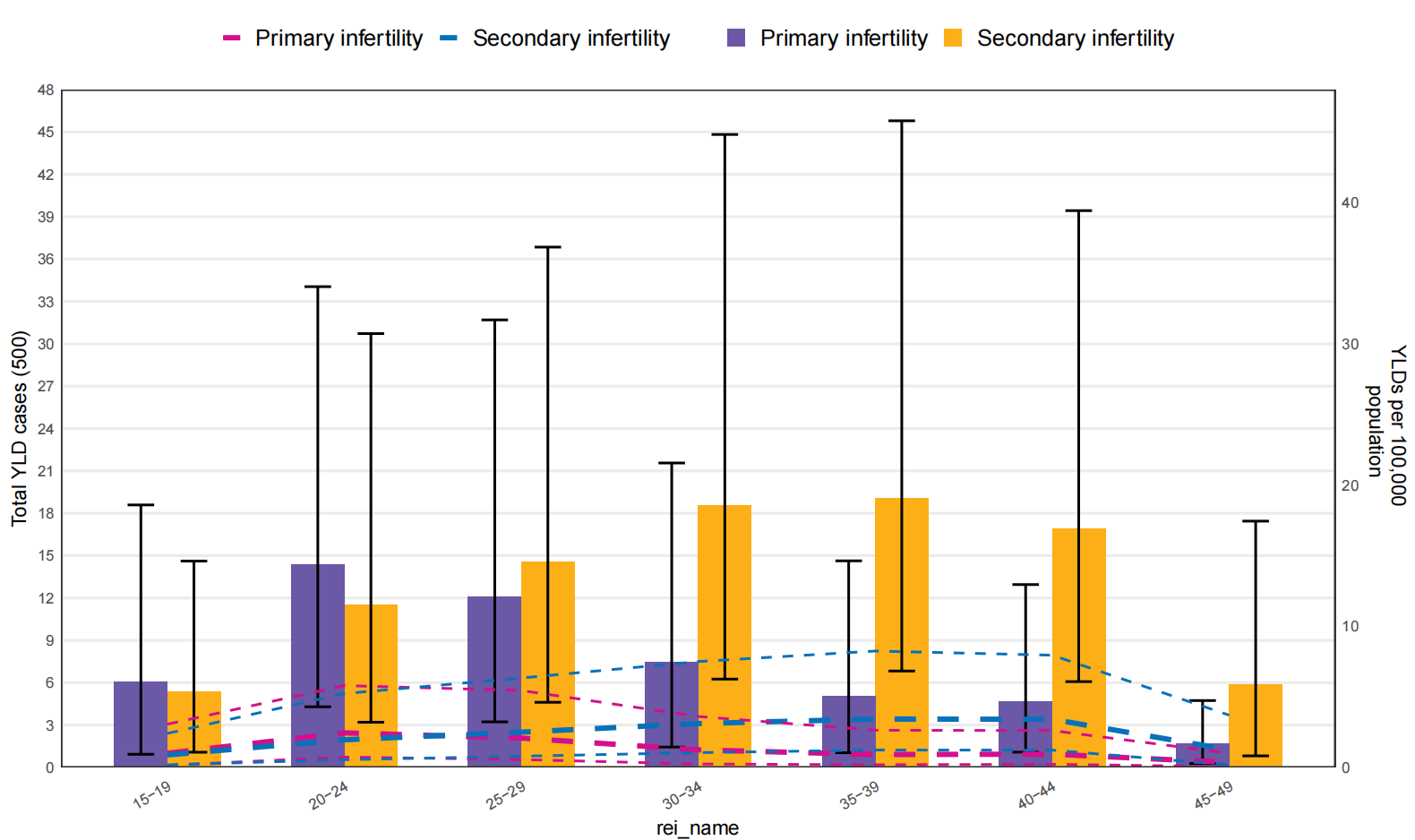

该研究聚焦于多囊卵巢综合征(PCOS)相关不孕症的全球疾病负担,通过分析全球疾病负担研究(GBD)2021 数据,深入探讨了 PCOS 相关不孕症的流行趋势、地理分布以及社会人口指数(SDI)之间的关系。研究结果表明,全球范围内 PCOS 相关不孕症的年龄标准化流行率和 YLDs 呈显著上升趋势,分别增长了 34.2% 和 32.5%。此外,研究还发现,PCOS 相关不孕症的疾病负担在不同年龄组、亚型和地区之间存在显著差异。例如,原发性不孕症的负担在 20 至 24 岁年龄组达到峰值,而继发性不孕症的负担则在 35 至 44 岁年龄组达到峰值。此外,研究还利用贝叶斯年龄-时期-队列(BAPC)模型预测了 2022 年至 2042 年的流行趋势,结果显示 PCOS 相关不孕症的疾病负担在未来 20 年内将继续增加。通过本研究,我们为全球范围内 PCOS 相关不孕症的管理和预防提供了重要的数据支持和科学依据。

研究八

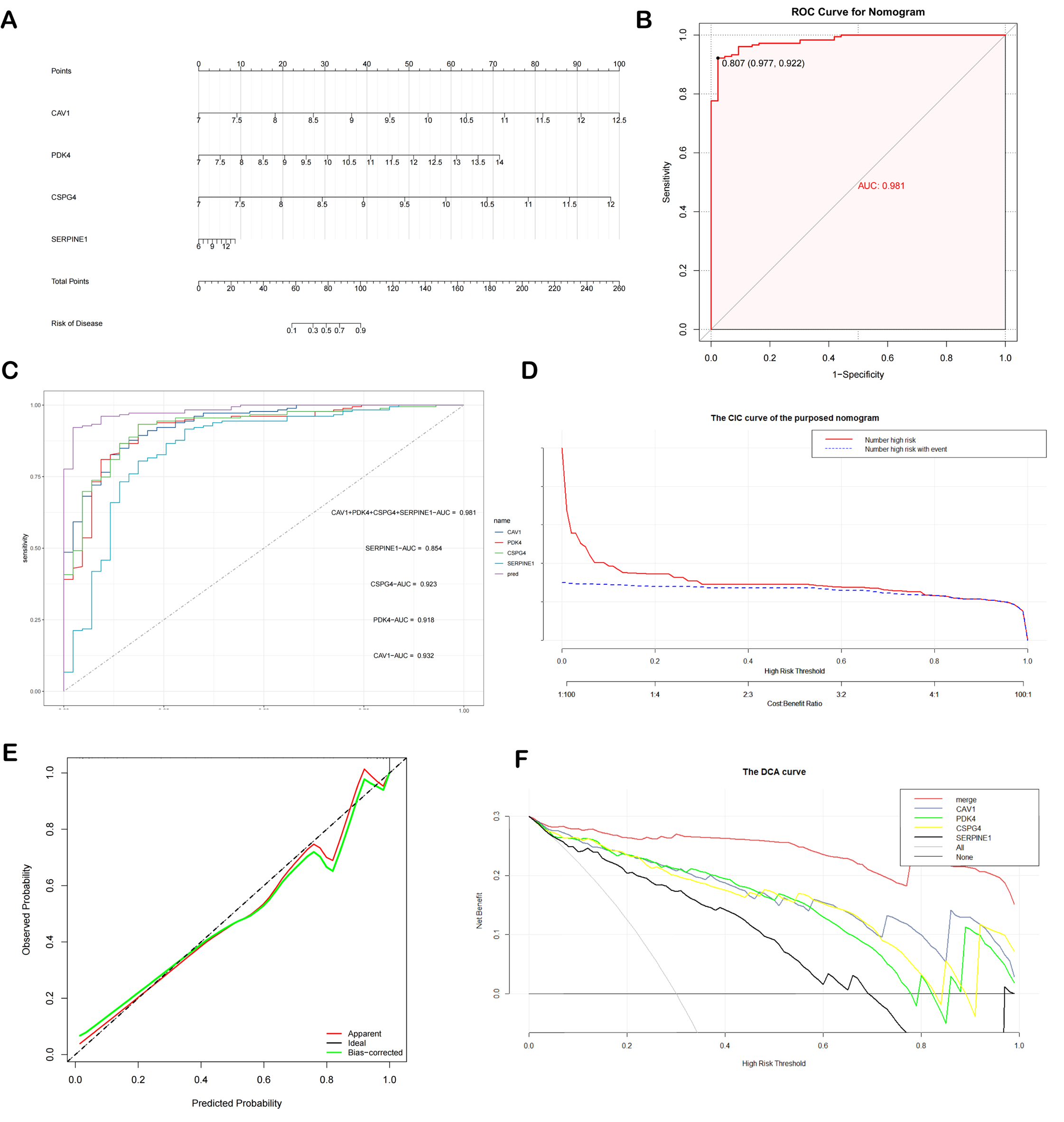

Anoikis‑Related Genes Can Accurately Predict the Occurrence of Endometriosis: A Retrospective Cohort Study via Machine Learning Analysis:内异症相关凋亡基因的预测模型构建

2025年5月27日,课题组在Biochemical Genetics(IF=2.1)上发表了题为Anoikis‑Related Genes Can Accurately Predict the Occurrence of Endometriosis: A Retrospective Cohort Study via Machine Learning Analysis的研究论文。

该研究聚焦于内异症(EM)的发生机制,特别是与凋亡抵抗(anoikis resistance)相关的基因,通过机器学习方法构建了一个预测模型,旨在为内异症的诊断提供新的生物标志物。研究结果显示,这四个关键的诊断基因(CAV1、PDK4、CSPG4、SERPINE1)在内异症患者中的表达水平显著高于对照组,且列线图模型的预测能力优于单一基因。通过校准曲线、ROC 曲线和决策曲线分析,我们验证了模型的预测准确性、临床适应性和区分能力。此外,我们还通过体外实验和在线内异症数据库(Turku 数据库)验证了这些基因的表达趋势。本研究不仅为内异症的发病机制提供了新的视角,还揭示了凋亡相关基因在内异症中的潜在作用,并为未来的免疫治疗提供了新的靶点。

研究九

Perinatal factors for antepartum hemorrhage in women with placenta accreta spectrum:胎盘植入谱系与产前出血:隐藏在血型和生育史中的风险因素

2025年6月15日,安徽医科大学妇产科学系周曙光教授课题组与佛山市妇幼保健院范大志教授课题组合作在frontiers in surgery (Q2,IF=1.8)发表题为Perinatal factors for antepartum hemorrhage in women with placenta accreta spectrum的原创性论著。

本研究首次系统地分析了PAS患者产前出血的危险因素,并开发了一个实用的预测模型。这一成果不仅有助于产科医生提前识别高风险患者,还能为临床决策提供科学依据,从而改善PAS患者的管理和治疗。

结语

这9项成果,涵盖了从基础机制探索到临床预测模型构建,再到全球流行病学分析的多层次研究。它们背后,是团队对高质量数据的严谨分析,对前沿方法学(如机器学习、孟德尔随机化、全球疾病负担分析)的熟练掌握,以及始终以解决临床问题为导向的研究理念。课题组将继续保持这种务实、严谨、创新的作风,深耕妇产科领域,努力产出更多对临床实践和患者健康有实际意义的科研成果。

课题组介绍

课题组近年来与国内外一流高校、科研机构、以及生物医药高新企业合作,主要致力于女性生育力保护、妇科肿瘤的免疫微环境等方面研究。合作团队近 5 年的研究成果在BMJ、Nat Hum Behav、JAMA Pediatr、 Mol Cancer、Autoimmun Rev、J Exp Med、Ann Rheum Dis、Stem Cell Res Ther、JAMA Netw Open等SCI 收录期刊发表论文300 多篇。

课题组与生命分析化学国家重点实验室(南京大学)、国家卫生健康委配子及生殖道异常研究重点实验室,北京大学附属第三医院、广州医科大学附属第三医院、浙江省农业科学院、质谱关键技术研发与临床应用安徽省联合共建学科重点实验室等深度合作,2022 年获批安徽省科技厅临床医学研究转化专项(项目编号 202204295107020048)。同时主持国家卫健委医药卫生科技发展中心临床科研专项(WKZX2024DN0144、WKZX2024GQ0315)、安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2021A0352)、安徽医科大学2020年度校科研基金(2020xkj236、2023xkj104)、安徽省卫健委齐鲁肿瘤专项重点项目( AHWJ2023BAa10009)、2024年度阜阳市卫生健康科研项目(FYZC2024-038),合肥市 2020 年新冠肺炎疫情防控科研课题重点项目(Hwk2020zd009),合肥市卫生健康委临床医学应用项目(合卫科教 2019-172、Hwk2023zd001)、以及合肥市科技局一般引导项目(合科2013-183-18)等10余项科研项目,资助资金超过200万。

课题组负责人周曙光为妇产科学教授、主任医师、医学博士、博士生导师,目前培养妇产科研究生17人(其中学博1人、专硕10人、学硕6人),非全日制5人,近5年以第一作者(含共一)或者通讯作者发表 SCI论著30多篇。